目次

1. プロスペクト理論とは?

プロスペクト理論(Prospect Theory)は、カーネマンとトヴェルスキーによって提唱された「人間は合理的に意思決定しない」ことを前提にした行動経済学の理論です。

従来の経済学では「人は期待効用(=平均的に一番得をする選択)を最大化するように合理的に意思決定する」と考えますが、現実の人間はそう振る舞いません。

プロスペクト理論は、その非合理性のパターンを説明し、数式とグラフで表現した理論です。

マーケティングに引きつけて言うと:

-

同じ金額でも

-

得したときの「うれしさ」より

-

損したときの「つらさ」の方が大きい(損失回避)

-

-

確率の感じ方も歪んでいて

-

「1%の大当たり」を過大評価しがち

-

逆に「90%の確率」などは直感的に割り引いて考える

-

このような人間のクセを理解することで、

-

価格表示

-

割引キャンペーン

-

返金保証

-

ポイント施策

-

サブスク解約防止

などの設計に、かなりの説得力と一貫性が生まれます。

2. プロスペクト理論のコア:価値関数と確率加重関数

プロスペクト理論には、特に重要な2つの概念があります。

-

価値関数(Value Function)

└ お金や結果に対して、「人がどのように価値(嬉しさ・つらさ)を感じるか」を表す曲線 -

確率加重関数(Probability Weighting Function)

└ 客観的な確率を、人間が主観的にどう感じるかを表す曲線

この2つを押さえると、マーケティングへの応用が一気にしやすくなります。

3. 価値関数:損失は利得の2倍効く

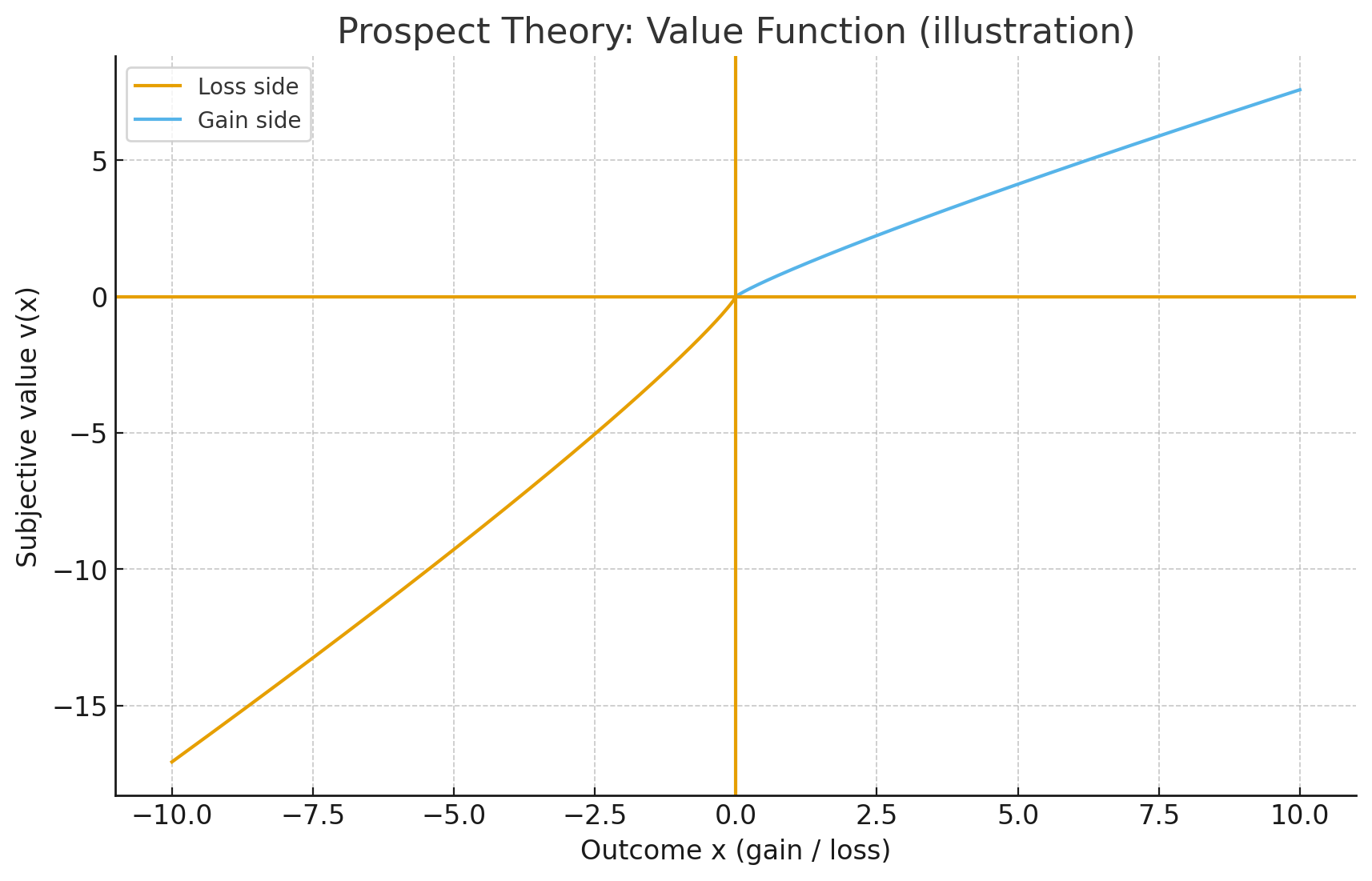

3-1. 価値関数のイメージ図

価値関数は、横軸に「結果(損失・利得)」、縦軸に「主観的な価値(嬉しさ・つらさ)」を取ったグラフです。

ポイントは3つです。

-

原点(0)を境に、左が損失、右が利得

-

利得側(右)は「凹」:嬉しさはだんだん薄れていく

-

1万円もらった嬉しさと、2万円もらった嬉しさは「倍」には感じない

-

-

損失側(左)は「凸」で、しかも急

-

1万円失うつらさは、1万円もらう嬉しさの約2倍に感じる、とよく説明されます(損失回避)

-

3-2. マーケティングでの活用ポイント

① 「得」よりも「損」を強調するコピー

人は「得する」より「損を避けたい」と思う傾向があります。

-

NG例:

-

「今なら1万円お得!」

-

-

OK例:

-

「今申し込まないと、1万円分の割引を失います」

-

「知らない間に○○円損しているかもしれません」

-

損失(失うもの)として提示した方が、行動を促しやすいのがプロスペクト理論の示すポイントです。

② フレーミング効果:同じ内容でも提示の仕方を工夫する

-

「この保険に入ると、年間○○万円の医療費リスクを回避できます」

-

「この保険に入らないと、年間○○万円の医療費を自腹で払うリスクがあります」

内容は同じでも、後者の方が「損失」を強くイメージさせるため、加入率が上がる可能性があります。

③ 高額商品の「分割表示」や「サブスク化」

価値関数の利得側が凹であるため、一度に大きな金額を払う損失感は非常に大きいです。

-

一括表記のみ:

-

「一括:120,000円」

-

-

分割・サブスク表記:

-

「月々3,980円(税込)〜」

-

「1日あたり130円で学べる」

-

同じ120,000円でも、「1回の大きな損失」ではなく「小さな支払いの積み重ね」に見せることで、心理的ハードルが下がります。

4. 確率加重関数:人は確率を「歪んで」感じる

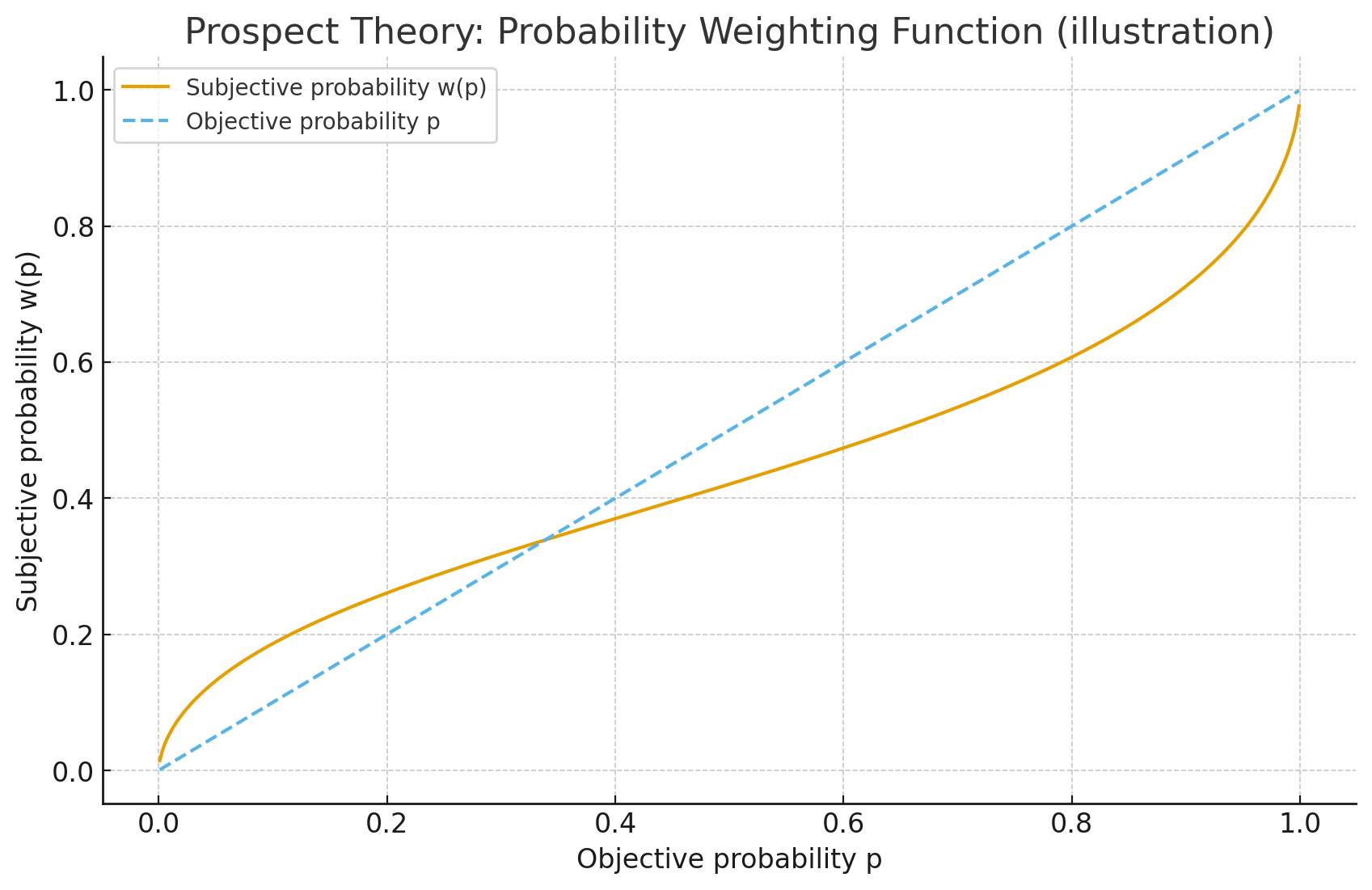

4-1. 確率加重関数のイメージ図

次に、確率加重関数です。

これは「本当の確率(客観的確率)」と、「人間が直感的に感じる確率(主観的確率)」のズレを表します。

ざっくり言うと:

-

1〜5%のような「ごく小さい確率」:過大評価されやすい

-

宝くじ・ガチャ・懸賞の「当たるかも!」感

-

-

50〜90%くらいの中・高確率:直感的には少し割り引かれて感じる

-

「90%成功します」と言われても「本当に?」と少し疑う感覚

-

4-2. マーケティングでの活用ポイント

① 「ごくまれなメリット/デメリット」をどう見せるか

小さい確率を過大評価する性質は、以下のような施策に活用できます。

-

キャンペーン・抽選施策

-

「抽選で1名様に100万円」

-

「先着10名限定で○○プレゼント」

→ 実際の当選確率は低くても、「もしかして自分かも」という期待を強く持ちやすい

-

-

リスク訴求

-

「年に1度あるかないかですが、○○のトラブルが起きると致命的です」

→ 極めて低確率でも、「起きたら怖い」というイメージで行動(保険加入・ツール導入等)を促しやすい

-

② 高い確率のベネフィットは「実績」とセットで補強する

中〜高確率のメリットは、人間はやや割り引いて受け止めます。

-

「90%の人が効果を実感」だけでは「盛ってるのでは?」と疑われやすい

-

そこで、

-

実際のレビュー数・導入社数

-

Before/Afterの具体的な事例

-

業界紙や第三者機関の評価

-

など、確率の高さを裏付ける具体的証拠をセットで示すことが重要です。

③ 「リスク回避」を売るときは発生確率よりも「影響の大きさ」

BtoBのツール導入・セキュリティ・保険などでは、

-

「発生確率は高くないが、起きると致命的」

なリスクがよく登場します。

このとき、

-

「発生確率は0.1%ですが…」と数字を正直に出すと、「じゃああまり気にしなくていいか」と思われるリスクもある

-

一方、人は小さい確率でも「最悪のケース」をイメージすると行動しやすい

そのため、マーケティングとしては、

-

発生確率の低さを強調するよりも

-

発生したときの損失の大きさ(数百万円〜数千万円規模)と

-

それを安価に抑えられる手段としてのサービス

という見せ方の方が、理論とも整合的です。

5. プロスペクト理論を施策に落とし込むチェックリスト

実際に施策やLPを見直すときに使える、簡易チェックリストを用意します。

5-1. コピー/メッセージ

-

損失回避(「得する」より「損しない」)の表現を使っているか

-

同じ内容でも、損失としてフレーミングできないか?

-

例:「◯円節約できる」→「◯円を払い続けることになります」

-

5-2. 価格/プラン設計

-

高額商品の支払いを「分割」「月額」「1日あたり」で表現しているか

-

値上げやプラン改定時に、「今の料金を維持できるラストチャンス」といった損失回避フレームを使っているか

-

返金保証や無料トライアルで、「損失リスクをほぼゼロ」に見せられているか

5-3. キャンペーン/インセンティブ

-

抽選・くじ・ガチャ要素を活かして「小さな確率の大きな得」を設計しているか

-

先着・限定数を明確にすることで、「機会損失」をイメージさせているか

5-4. BtoBのリスク訴求

-

「滅多に起こらないが、起きると致命的」なリスクを具体的に説明しているか

-

そのリスクが起きたときの金額インパクトを具体的に示しているか

-

競合事例・トラブル事例を(匿名でも)提示できているか

6. まとめ:人の非合理性を前提に設計する

プロスペクト理論は、マーケティングや営業にとって、もはや教養レベルを超えた「実務ツール」です。

-

価値関数

-

損失の痛みは利得の喜びの約2倍

-

高額支払いは小さく分割して見せる

-

「得」より「損失回避」のフレームが効く

-

-

確率加重関数

-

小さい確率は過大評価される(抽選・ガチャ・リスク)

-

高い確率のメリットは、実績や事例で補強する

-

LPのコピー、料金表、キャンペーン設計を見直すときに、この記事の図やチェックリストを思い出して、

「この設計は、人の感じ方(価値関数・確率加重関数)に沿っているか?」

と一度問い直してみるだけでも、成果は変わってきます。